Барокко советской эпохи: история этих построек берёт начало в 1911 году

Если взглянуть на эти дома с противоположной, четной, стороны Среднего проспекта, с достаточного расстояния, чтобы полностью охватить их взглядом, — кажется, что это единое сооружение. С колоссальным ордером, охватывающим три этажа, с лучковыми барочными фронтонами, завершающими колоннады и напоминающими натянутый лук, с сочной лепниной в духе Растрелли… Однако на самом деле угловой дом по Среднему пр., № 51, был возведен в 1912 году, а пристроенный к нему со стороны проспекта № 53 — в начале 1950‑х годов.

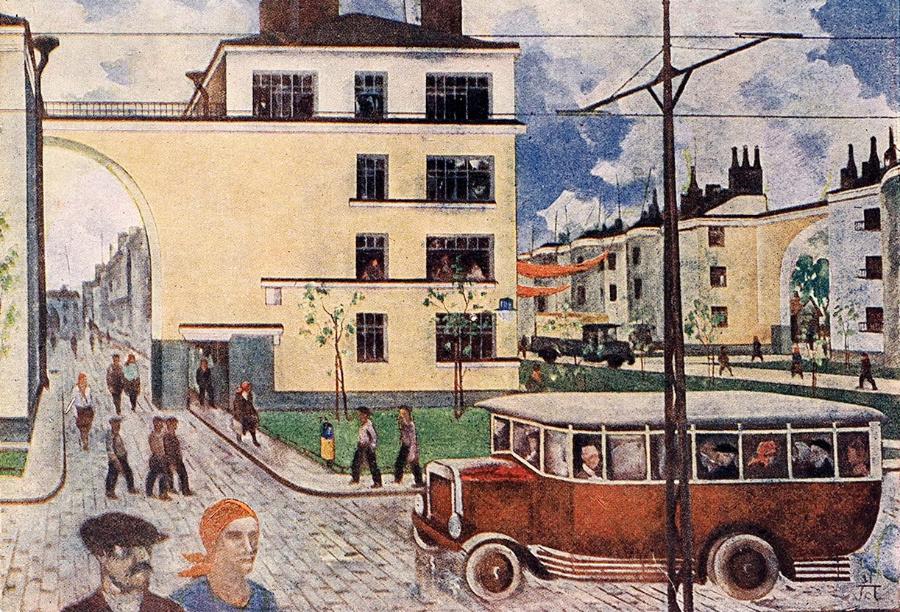

Как отмечают искусствоведы, архитектор Сергей Серафимов продемонстрировал замечательное чувство меры: благодаря умело расставленным композиционным и декоративным акцентам богатый лепной наряд не выглядит излишне пышным./ФОТО Сергея ГРИЦКОВА

История этих построек берет начало в 1911 году, когда угловой участок, принадлежавший графине Александре Карловне Беннигсен (урожденной фон Мекк), был продан почетному гражданину Арсению Афанасьевичу Смирнову. Он жил на Петербургской стороне, в Геслеровском переулке (ныне Чкаловский проспект), а этот участок предназначил для доходного домостроения.

В мае 1911 года в городскую управу за подписью архитектора Ипполита Александровича Претро на утверждение были поданы чертежи нового дома. Строительство было завершено в 1912 году. Однако в следующем году в ежегоднике Общества архитекторов-художников были опубликованы материалы, которые внесли определенную путаницу в вопрос об авторстве проекта.

Под чертежом и натурной фотографией фрагмента фасада автором проекта был указан Сергей Саввич Серафимов, в 1910 году окончивший Высшее художественное училище при Академии художеств и получивший диплом художника-архитектора. Здесь же был опубликован план верхних этажей здания, и авторами значились И. А. Претро и С. С. Серафимов.

Получается, что оба зодчих работали над проектированием конструкций здания, определяли его планировку, но фасадное решение предложил «младший партнер» в этом тандеме — недавний выпускник Сергей Серафимов. Начинающий зодчий активно включился в практическую работу, сотрудничал с мастером северного модерна Федором Ивановичем Лидвалем, который доверил своему помощнику проектирование интерьеров гостиницы «Европейская» на Невском проспекте.

Параллельно с проектной работой в мастерской и практической на стройплощадке Сергей Серафимов успешно участвовал в архитектурных конкурсах, завоевывая призовые места. Конкурсное проектирование, по его позднейшему признанию, всегда оставалось для него любимой формой творческой деятельности.

Действительно, конкурсы, частые в начале XX века, позволяли оттачивать мастерство, свободно экспериментировать, рекламировать себя среди коллег по цеху, да еще в случае успеха зарабатывать на премиях приличные деньги, на которые вполне можно было жить. Другое дело, что далеко не каждый конкурсный проект воплощался в камне. Со временем могли быть утрачены и чертежи, и большинство конкурсных работ известны нам лишь по публикациям в профессиональных журналах, по большей части — в «Зодчем».

Однако вернемся к доходному дому А. А. Смирнова. Наш современник, искусствовед Алексей Бурдяло, отмечает, что Серафимов, проектируя барочные фасады, ни в коей мере не исказил ни одну из деталей вольной трактовкой модерна или заметным упрощением в духе ретроспективизма. Хотя принципиально чуждое эпохе барокко решение объема постройки — шестиэтажный монолит с огромными витринами в первом этаже — в немалой степени к этому располагало.

В начале 1950‑х годов рядом, на свободном участке, был выстроен дом, декоративное убранство которого в точности копирует фасады здания 1910‑х годов. Автор конструктивной части этого проекта советского времени не установлен.

Решение интересное и для своего времени очень редкое: дом построили не в стилистике сталинской архитектуры, а попросту скопировали фасад дореволюционного необарочного здания. Хотя к архитектуре начала ХХ века тогда было принято относиться более чем свысока: ее считали проявлением «упадничества» и «декаданса».

Почему было принято и осуществлено именно такое решение — на это документированного ответа нет. Но этот советский по сути и «буржуазный» по одежке дом явно не испортил архитектурный ландшафт города…

Что же касается соавторов той первой постройки, то им была уготована разная судьба, хотя из жизни они ушли с небольшим временным разрывом. Ипполит Претро, в советское время по‑прежнему занимавшийся домостроительством, осенью 1937 года стал жертвой репрессий. Сергей Серафимов, авторитетный советский зодчий, преподававший в Академии художеств, также продолжал проектировать, строить, участвовать в конкурсах. Он скончался в ноябре 1939 года, был с почетом похоронен на «Литераторских мостках» Волкова кладбища. На его надгробии высечен портрет в профиль, под которым значится лаконичная надпись: «Доктор архитектурных наук. Профессор. Архитектор. Художник».

Читайте также:

На секретном острове: Карл Булла сделал серию снимков Шлиссельбургской крепости

Площадь на Васильевском. Проект административного центра острова «утонул» в бесконечных конкурсах

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 65 (7887) от 11.04.2025 под заголовком «Барокко советской эпохи».

Комментарии