Когда вода не точит камень. Петербургские гидротехники «усмиряют нрав» бурных рек по всей стране

Вода во всех реках, казалось бы, одинакова, но это далеко не так: на ее состав, интенсивность потока и нрав влияет множество факторов. А их недооценка и ошибки в расчетах могут привести к беде. Просочившись сквозь грунт или бетон, вода готова разрушать основание любого гидротехнического сооружения (ГТС), и поэтому важно проектировать, строить такие объекты, продлевать им жизнь, опираясь на исследования. Так, обоснования для сложных сооружений дамбы (КЗС), которая защищает Петербург от наводнений, дали модельные исследования, проводившиеся во Всероссийском НИИ гидротехники имени Б. Е. Веденеева (ВНИИГ). А за все время работы института при его научно-техническом содействии на разных реках были построены сотни гидростанций и других объектов.

ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Форпост на Гжатской

Трудно поверить, но институт гидротехники возник в годы Гражданской войны. В местном музее хранится копия распоряжения за подписью Владимира Ленина о создании этой научной организации. Тогда она, конечно, называлась иначе и была ориентирована на проведение мелиоративных работ, тоже требующих гидротехнических знаний. Сотрудники помогали проектировать канал имени Москвы и Беломорско-Балтийский канал, внесли свою лепту в сооружение столичного метрополитена. Через несколько лет институт сменил вывеску (как раз разворачивались грандиозные работы по выполнению плана ГОЭЛРО). А потом обрел всесоюзный статус, превратившись в ведущий научный центр по гидротехнике и энерготехническим сооружениям, и остается им по сей день.

Поначалу институт обживал особняк Марии Покотиловой, вдовы инженера-строителя, на Каменноостровском проспекте, 48. Затем перебрался на набережную реки Карповки, в пустовавший тогда Иоанновский женский монастырь, но и там пробыл недолго. Специально для него на Гжатской улице было выстроено здание в стиле конструктивизма с фигурами ученых над входом и барельефом, изображающим плотину ГЭС, на фронтоне.

Это здание, объект культурного наследия, куда институт переехал в 1934 году, поныне остается форпостом гидротехнической науки. Ведь только здесь ученые до сих пор проводят комплексные исследования, охватывающие все ее сферы. А значит, никто лучше них не знает коварный характер воды, которая точит, как известно, любой камень.

Что этому противопоставить? Только науку: нужно понимать, как вода влияет на разные сооружения, изучать способность грунта сопротивляться ее потоку, подбирать нужный состав бетона и т. д. Такие исследования лежат в основе проектных работ. Мало того, ученые «опекают» гидростанцию или подобный объект на протяжении всего срока его службы от закладки первого камня. И постоянно следят за ними, обеспечивая безопасную работу…

Гидроэнергетика развивалась в нашей стране небывалыми темпами, укрепляя тем самым другие отрасли. И работы у сотрудников «лабораторного корпуса на Лесном», как окрестили новое институтское здание, становилось все больше. При их научно-техническом сопровождении в разных уголках страны возникали на реках мощные станции, дающие энергию. Одни были у всех на слуху, как Днепровская и Волховская ГЭС, каскад Верхневолжских станций, другие не были широко известны. Строительство многих из них курировал один из авторов плана ГОЭЛРО и отцов-основателей гидротехники академик Борис Веденеев.

Имя этого ученого ВНИИГ (входит в ПАО «РусГидро») носит много лет, о чем напоминает массивная памятная доска у входа в здание. А его фасад украшает орден Трудового Красного Знамени, которого институт удостоился за свои достижения более полувека назад. Чтобы получить о них представление, не нужно зарываться в архивы. Достаточно подняться по парадной лестнице института, вдоль которой висят яркие снимки. Этот своеобразный фотоотчет о проделанной работе впечатляет — тут мощные сооружения среди лесов, гор и равнин, спокойная гладь водохранилищ, бьющие через плотины бурные потоки воды.

Череда корифеев

Одна только Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая по своей мощности электростанция России, позволяет гордиться «веденеевцами». А таких изображений здесь не счесть: плотины на Кавказе и в Средней Азии. Гидростанции, построенные в зоне вечной мерзлоты, на Колыме, Вилюе и Хантайке… Все они обязаны своим появлением этому институту. Как и Бурейская ГЭС в Приамурье, Нижегородская на Волге, Красноярская на Енисее и многие другие.

Череда портретов известных ученых, работавших здесь в разные годы, украшает стену одного из этажей. Некоторых из них хорошо помнит доктор технических наук Владимир Штильман, заместитель гендиректора института по науке, который пришел сюда после окончания вуза сорок лет назад.

Далеко идти ему, впрочем, не пришлось: гидротехнический корпус Политеха находится через дорогу, в конце вузовского парка. А вдоль другой его стороны тянется улица Гидротехников, получившая это название благодаря такому соседству.

Период расцвета ВНИИГ, который застал собеседник, ощутимым упадком в нелегкие годы не сменился. Но внушительная территория института ужалась. Не стало его производственных площадок, действовавших в разных точках страны. Закрылся Сибирский филиал с лабораторией в Красноярске, откуда проще было навещать объекты за Уралом. Правда, не так давно он возродился. Принято также решение перевести туда из столицы штаб-квартиру компании «РусГидро», имеющую красноярскую прописку.

Для чего нужны эксперименты и оценки на стадии проектирования или еще раньше, понятно. Это позволяет снизить погрешности, допустимые в таком сложном деле, где следует учитывать разные факторы, и свести к минимуму будущие риски. Но и работающие объекты нужно держать на контроле: фильтрационный режим (состояние системы, в которой движется вода) там по разным причинам меняется. Да и северная мерзлота оказалась не вечной: грунты в студеных краях из‑за потепления могут деформироваться, что тоже опасно.

Гидротехники применяют свои знания, впрочем, не только на ГЭС. Сооружения, с которыми ВНИИГ имеет дело, входят в состав тепловых и атомных станций. По его рекомендациям построены или возводятся подходящие по прочности, морозостойкости и водопроницаемости бетонные основания АЭС. Причем не только в России, но и за рубежом: в Иране, Турции, Бангладеш, Египте, Венгрии («Пакш»), Китае (Таньваньская АЭС) и др.

«Веденеевцы» приезжают также на горные предприятия, использующие гидравлический способ складирования отходов (хвостов). Привлекают их и для работ на шельфе. При участии специалистов из Петербурга был, например, изготовлен и отбуксирован в Обскую губу гигантский плавучий док для СПГ-завода. А еще модельные испытания в институте предваряли работы над основаниями морских платформ, которые используют сахалинские нефтяники.

Безопасность превыше всего

Словом, и в наши дни деятельность института охватывает всю страну — от Калининграда до Сахалина. ВНИИГ входит в Международную ассоциацию гидравлических исследований, проводившую на его базе крупные форумы, и в Международную комиссию по большим плотинам. Да и сам институт привлекает российских гидротехников на ежегодные конференции. Последняя такая встреча, собравшая около семисот экспертов из РФ и других стран, состоялась в прошлом году.

А значит, институт не утратил своих позиций, считает Штильман, и нагрузка на ученых остается высокой. Сегодня их насчитывается, вместе с техническим персоналом, порядка 500 человек, в работе у них ежегодно находится до полутысячи проектов. То есть каждый выполняет одновременно несколько проектов разной сложности, и объем выработки на одного сотрудника получается ощутимый.

Объектов много, они разбросаны по всей России, и за каждым закреплен куратор из ВНИИГ, знающий их как свои пять пальцев. Приезжая туда с приборами, он обследует состояние грунтовых сооружений, бетонных громад, металлических конструкций. Подводную же часть станций, скрытую от глаз, осматривают водолазы, привлекаемые для таких работ. А раз в пять лет, по нормативу, проводится комплексный анализ всех элементов могучих ГЭС.

При этом станции «наполнены» датчиками, входящими в систему мониторинга, которые отслеживают ее основные параметры. Данные в режиме реального времени стекаются для принятия оперативных решений в информационно-диагностическую систему ВНИИГ. И если на объекте что‑то не так, оттуда поступает (как и в Москву, где создается центр мониторинга «РусГидро») тревожный сигнал. Такое внимание оправданно: безопасность превыше всего.

Гидроэнергетика, критически важная отрасль, постепенно переходит на отечественный софт, и айтишники не сидят без работы. При этом даже сегодня высокие технологии не всегда способны заменить эксперименты, проводить которые позволяет лабораторная база института. В одной из них специалисты изучают грунты, на которых будут стоять сооружения. В другой выясняют, как защитить бетон и арматуру от влияния микроорганизмов, населяющих водную среду. А их коллеги продвигают технологии бетонных работ для строительства и ремонта ГТС.

Сила ледяного «цунами»: гидрологи-петербуржцы отслеживают ход ледостава во многих регионах страны

Сила ледяного «цунами»: гидрологи-петербуржцы отслеживают ход ледостава во многих регионах страныЛаборатория фильтрации воды имени академика Николая Павловского, обновив свое оборудование (при содействии «РусГидро»), заново открылась к вековому юбилею института. Создавая близкие к реальным условия, там узнают, может ли вода просочиться через те или иные грунты и стройматериалы и как это предотвратить. А в лаборатории гидравлики строят уменьшенные копии плотин, водосбросов и тоннелей ГЭС, чтобы выбрать наиболее подходящие по своим параметрам при проектировании или модернизации станции.

От моста до маяка

Там‑то и проходили многолетние эксперименты при проектировании и строительстве КЗС. Начались они в 1972 году, на стадии подготовки технико-экономического обоснования проектной документации, вспоминает Маргарита Алексеевская, старший научный сотрудник лаборатории.

Ученые воссоздали часть Невской губы (учитывая течения, островки и т. д.) длиной 25 км, от Литейного моста до Шепелевского маяка и форта «Ино», двух точек на разных берегах залива. Это была модель размером с футбольное поле, во дворе ВНИИГ для нее выстроили специальный павильон, оснащенный передовым на ту пору оборудованием. Она помогла определить подходящее место для дамбы и выбрать наилучшую конфигурацию ее сооружений, чтобы избежать застоя воды.

Затем пошли другие исследования, благодаря которым удалось внести коррективы. Скажем, изменить конструкцию батопорта судопропускного сооружения КЗС. Понадобилось строить не одну, а целую серию физических моделей разного масштаба. И работы эти растянулись на долгие годы, хотя гидротехники не оставляют без внимания столь сложный объект по сей день.

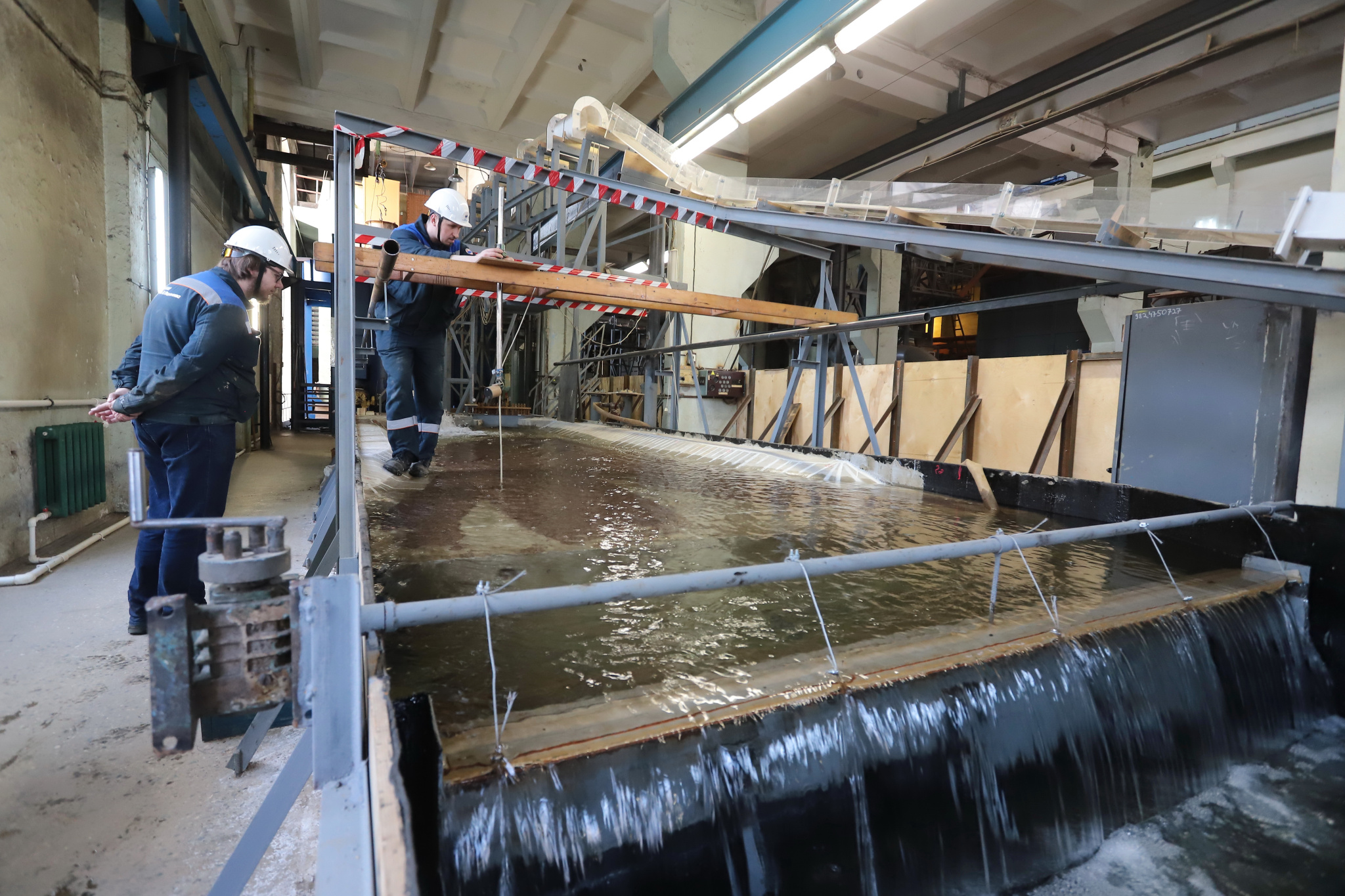

В другом корпусе ВНИИГ, куда переехала лаборатория, подобные работы продолжаются. Правда, это гигантское помещение меньше всего напоминает лабораторию: железные конструкции, уходящие чуть не под самую кровлю, широкие лотки, в которых бежит вода. Да с таким шумом, что, беседуя, приходится напрягать слух.

ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Вода тут циркулирует по кругу, поясняет кандидат технических наук Георгий Судольский, зав. лабораторией. Из бассейна, что под полом, насосы подают ее в верхний бак, оттуда она устремляется по лоткам, моделирующим течение воды через водосбросы ГЭС. Здесь воспроизводят лишь участок водохранилища, примыкающего к ГЭС, и часть реки, нижний бьеф.

На постройку модели уходило с полгода, благодаря изготовлению сложных элементов на 3D-принтере это занимает теперь меньше времени. А весь комплекс исследований длится от года до трех лет. В одном месте здания сегодня действует модель фрагмента проектируемой Нижне-Зейской ГЭС. А в другом гидротехники воссоздают ярусы тоннельных водосбросов будущей Рогунской ГЭС (Таджикистан), где появится самая необъятная в мире плотина высотой 330 метров.

Обойтись лишь математической моделью нельзя. Течение воды имеет столь сложный характер, что существующий математический аппарат бессилен для решения таких задач, говорит ученый. Но гибридный метод моделирования (совмещение экспериментальных данных и «подсказок» компьютера) позволяет все учесть и охватить весь объект целиком.

Скорость потока воды, ее уровень и другие параметры гидротехники замеряют на модели с помощью датчиков. Эти эксперименты дают возможность избежать на ГТС рисков, обеспечив его надежную и безопасную работу.

ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Желающих проводить здесь под свои задачи эксперименты немало, ведь ни в России, ни в странах СНГ другой такой лаборатории нет. Ее возможности, стоит признать, пока ограниченны. Но они вырастут после намечаемой модернизации — часть оборудования будет заменена, а условия работы улучшатся.

Что ж, в последние годы институт действительно обновляет лабораторные мощности, создает новые подразделения (по гидроизоляции, проектированию, промышленной гидротехнике), чтобы идти в ногу со временем. И расширяет свою деятельность в черте Петербурга, обследуя объекты тепловой генерации, некоторые дамбы и другие ГТС на окраинах города.

Читайте также:

Памятник героизму. Как на реке Волхов строили ГЭС для электроснабжение Петрограда

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 59 (7881) от 03.04.2025 под заголовком «Когда вода не точит камень».

Комментарии