«Увлечения к неуместной остроте». Как работал Владимир Даль на госслужбе

В одном из выпусков «Наследия» («Штраф за пасквиль» от 29 июля) мы рассказывали о том, как осенью 1841 года Владимир Даль, будущий автор «Толкового словаря», переехал из Оренбурга на берега Невы и поступил на службу секретарем к Льву Перовскому — любимцу императора и одному из наиболее влиятельных чиновников николаевского царствования.

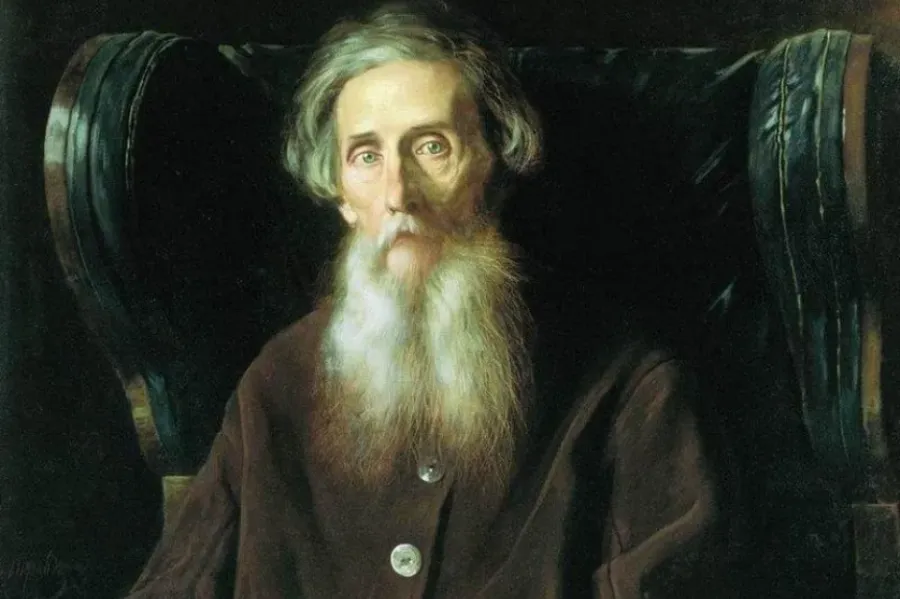

Портрет Владимира Даля кисти Василия Перова / Public Domain

Даль с семьей поселился в казенной квартире в доме Перовского на Александринской площади, 11 (ныне площадь Островского), и вскоре стал его ближайшим помощником. По свидетельству Валериана Сафоновича, вице-директора департамента исполнительной полиции, министр Перовский обладал существенным недостатком: он плохо умел выражать собственные мысли. Зачастую сановник «кидал» подчиненным «несколько слов, которых смысл надобно было отгадывать».

В этом смысле литературное дарование Даля приобрело для его начальника особую ценность. Лексикограф готовил и редактировал всеподданнейшие доклады, отчеты, записки, переписку с другими министерствами и ведомствами. «С 8 часов утра до поздней ночи он постоянно был призываем по звонку, нередко с 4‑го этажа, где была его квартира, во 2‑й, где жил министр», — вспоминал сослуживец Даля Александр Шумахер.

С 1842 года Даль заведовал «Особенной канцелярией» министра внутренних дел, в которую Перовский передавал различные дела, «по которым желал иметь доклады, записки, отношения, писанные большим знатоком тонкостей русского языка». Вследствие этого через руки Даля, «весьма невзрачного чиновника, с короткими брюками, в куцем вицмундире, и с лицом, похожим на перечницу» (так описывал его Шумахер), проходили все важнейшие документы, требовавшие «личного ближайшего наблюдения» главы ведомства.

В «Особенной канцелярии» под началом Даля служил будущий классик русской литературы Иван Тургенев. Правда, по замечанию близкого друга последнего Павла Анненкова, он принужден был в скором времени оставить службу, «потому что начальник его принадлежал к числу прямолинейных особ, которые требуют строгой аккуратности в исполнении обязанностей и уважения не только к своим служебным требованиям, но и к своим капризам».

Другими известными подчиненными лексикографа были Александр Головнин — будущий министр народного просвещения в эпоху Великих реформ (с 1861-го по 1866 год), а также Василий Лазаревский — писатель, переводчик Шекспира и видный государственный деятель. По словам последнего, «Даль был, бесспорно, первый человек в Министерстве, и по безусловному доверию министра, и по безупречной нравственности, и по хорошей известности в мире общественности, науки, литературы».

Однако литературные способности, столь пригождавшиеся Далю на службе, позднее стали причиной его неприятностей.

В октябрьском номере журнала «Москвитянин» за 1848 год был опубликован рассказ Даля «Ворожейка», где описывались «плутни и хитрости», которые цыганка проходившего через деревню табора использовала «для обмана простодушной крестьянки и покражи ее имущества». Рассказ привлек внимание главного цензора Российской империи Дмитрия Бутурлина.

Ему не понравилась фраза «наконец, заявили начальству — тем, разумеется, дело кончилось». Бутурлин посчитал, что в ней содержится «двусмысленно выраженный намек на обычное, будто бы, бездействие начальства», и доложил о публикации «Ворожейки» императору Николаю I.

Сочтя употребленную Далем фразу следствием неосторожного «увлечения к неуместной остроте», Бутурлин предлагал ограничиться в его отношении замечанием. Однако государь с ним не согласился. Последовала высочайшая резолюция: «Господину Далю сделать строгий выговор, ибо, ежели подобное не дозволяется никому, то лицу должностному, и в таком месте службы, еще менее простительно».

Спустя пять дней повеление императора было сообщено министру внутренних дел «для зависящего распоряжения». После этого Даль услышал от Льва Перовского ультимативное: «Писать — так не служить; служить — так не писать».

«Далю запрещено писать. Как? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю!» — восклицал в своем дневнике цензор и профессор Санкт-Петербургского университета Александр Никитенко…

Как правило, биографы Даля рассуждают об этом событии с оттенком осуждения, опираясь на традицию, заложенную Никитенко. Однако Перовский имел полное право предъявлять Далю подобные требования: с июня 1824 года действовал установленный императором Александром I запрет находящимся на службе чиновникам издавать в свет любые сочинения, «заключающие что‑либо касающееся до внешних или внутренних отношений Российского государства, без дозволения своих начальств».

Поэтому в словах Перовского не заключалось ничего экстраординарного. Отметим, что министр и так долгие годы оказывал покровительство своему подчиненному и никак не препятствовал его литературным трудам (достаточно упомянуть о том, что в 1846 году в Петербурге вышло четырехтомное издание «Повестей, сказок и рассказов Казака Луганского»).

История с «Ворожейкой» стала основанием для отъезда Даля из Петербурга: несмотря на всю ценность личного секретаря, Перовский посчитал весьма небезопасным оставлять его при себе после получения высочайшего выговора. Летом 1849 года Даль был назначен управляющим Нижегородской удельной конторой и покинул столицу.

Впрочем, писательское ремесло он тоже не бросил, и спустя несколько лет ему представилась возможность оправдаться в глазах императора. В 1852 году за составление сборника «назидательного чтения» для нижних чинов флота под названием «Матросские досуги» Николай I наградил Даля бриллиантовым перстнем.

Лучшие очерки собраны в книгах «Наследие. Избранное» том I и том II. Они продаются в книжных магазинах Петербурга, в редакции на ул. Марата, 25 и в нашем интернет-магазине.

Еще больше интересных очерков читайте на нашем канале в «Дзен».

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 198 (7281) от 21.10.2022 под заголовком «Служить — так не писать».

Комментарии