Фотограф без портрета. Как сложилась судьба Михаила Гершмана

Люди, приходившие в крошечное фотоателье под лестницей дома, расположенного во дворах близ Московского вокзала, видели пожилого полного человека, с трудом ходившего и бесконечно долго устанавливавшего свет, чтобы сделать один-единственный снимок. Они не могли знать, что перед ними знаменитый ленинградский фотограф, до войны снимавший государственных деятелей и военачальников, а после нее - актеров, составлявших славу советского искусства музыки, танца, театра и кино. Звали его Михаил Михайлович Гершман.

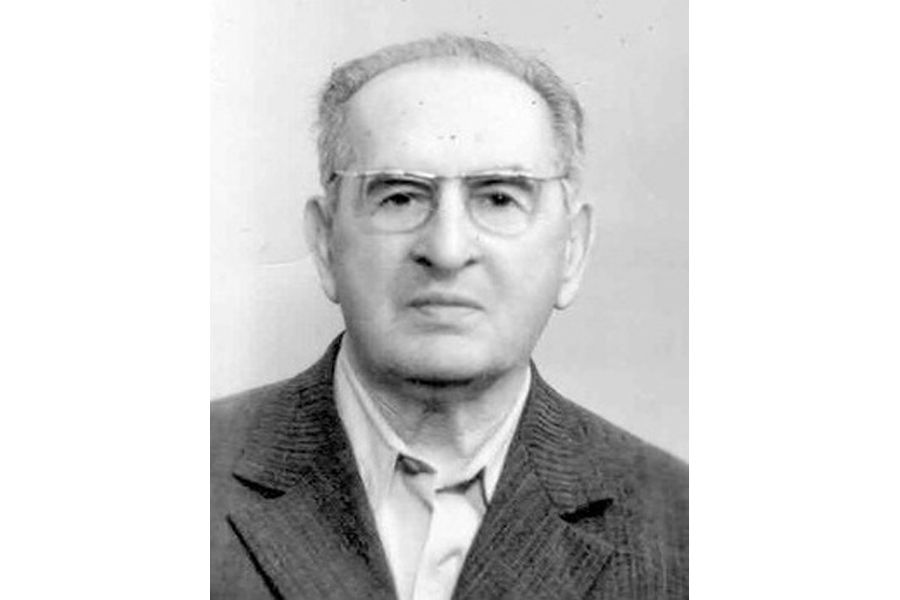

Сохранились только паспортные и анкетные снимки Гершмана. РЕПРОДУКЦИЯ. ФОТО АВТОРА

С его фотопортретов на нас смотрят принцы, золушки, сильфиды... Это был чародей, необыкновенный художник фотографии. Гершман начал свою деятельность в 1930-е годы, выбрав самую «оторванную» от социалистической реальности, самую «несовременную», казалось бы, тему - балет. Он снимал артистов не на сцене, а в студии, подолгу выставляя свет и композицию.

Снимки Михаила Михайловича всегда математически точны, выверены по законам красоты. Вглядываясь в модель, Гершман будто создавал ее в своем воображении, превращая живую натуру в художественное произведение. Великая русская балерина Наталья Михайловна Дудинская говорила: «Лучше Гершмана меня никто никогда не снимал. Я при каждом удобном случае старалась сняться у него. Каждый его снимок был как новая поэма».

Михаил Михайлович (Моисей Хононович) Гершман родился в 1899 году (24 августа) в городке Сосницы нынешней Черниговской области. Фотомастерству учился у отца, подростком уехал в Петербург и начал работать у аса фотографии Моисея Наппельбаума на Невском проспекте. Первое ателье Наппельбаум открыл в доме № 52 (в 1890 году), а затем почти полвека работал в доме № 72 (хотя жил Наппельбаум «на обе столицы» — то в Москве, то в Ленинграде, а последние три года жизни провел в Минске).

Когда Гершман понял, что может работать самостоятельно, он открыл собственное ателье рядом с мастерской мэтра. Было это в 1920-х годах, во времена нэпа. Лишь цены за свои работы поставил ниже.

Тогда же Гершман поступил в Политехнический институт, изучал химию. В Эрмитаже он с лупой рассматривал картины мастеров Возрождения (особенно любил Веласкеса), хотел понять их манеру изображать игру света. Брал уроки рисунка, изучал анатомию человека, мышцы лица.

В 1930-х годах Михаил Михайлович работал в журнале «Огонек». В 1934-м его работы были отмечены дипломом Интернациональной выставки фотографии в Стокгольме, в 1937 году его работу «Портрет Стаханова» признали лучшей фотографией года и отметили дипломом I Всесоюзной выставки фотографии в Москве.

Его выдающийся дар портретиста позволял ему работать не только над образами идеальных передовиков и артистов, но и над самыми «ответственными заказами»: он создал фотопортреты Крупской, Орджоникидзе и даже самого товарища Сталина. В 1936 году Гершман получил личную благодарность Климента Ворошилова «за отличную работу».

Когда началась Великая Отечественная война, Гершман ушел на фронт, являясь корреспондентом военных газет Ленинградского фронта, в частности «На страже Родины». В 1942 году он занимался аэрофотосъемкой для военных целей, затем стал одним из руководителей фоторазведки Ленинградского фронта. В 1943 году был награжден орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Ленинграда», в конце войны получил звание майора.

После победы он вернулся к фотопортретам. Своим ученикам Михаил Гершман говорил: «Фотограф должен быть экипирован как кинорежиссер - для выездной съемки нужен целый автобус аппаратуры». Сам он старался снимать дома, в студии. Над каждым снимком работал очень долго. Часами выверял композицию, свет, но результат всегда соответствовал работе, и именитые модели готовы были терпеть все. Буквально все звезды страны хотели сниматься у Михаила Михайловича... А вот городских фотографий мастер не делал - ему просто было некогда!

Много лет Гершман жил на улице Рубинштейна, затем переехал в дом в переулке Сергея Тюленина, 3/25, у Банковского мостика. Работал он до глубокой старости, помогал молодым осваивать законы фотографии, в конце 1960-х читал лекции о портретной фотографии во Дворце культуры им. С. М. Кирова. Он был настолько незаменим, что даже в начале восьмидесятых в Смольном требовали Михаила Михайловича, возмущаясь, что «опять новые фотографы не так сняли руководителя, не могут как раньше».

Ныне большинство его негативов и карточек хранятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов. Изучением творчества мастера занимался петербургский художник Тимур Новиков. Немало интересных фактов биографии Гершмана сохранил в памяти его друг, профессор, доктор философских наук Борис Докторов.

Лучшие очерки собраны в книгах «Наследие. Избранное» том I и том II. Они продаются в книжных магазинах Петербурга, в редакции на ул. Марата, 25 и в нашем интернет-магазине.

Еще больше интересных очерков читайте на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 105 (6703) от 19.06.2020 под заголовком «Фотограф без портрета».

Комментарии