Короткая жизнь пограничного вокзала

«На границе с Финляндией 12 декабря открыт только что построенный вокзал. Строгий, но в то же время и ласкающий глаз архитектурный стиль, спокойный, но в то же время и могущественный, вполне отображающий величие великой страны».

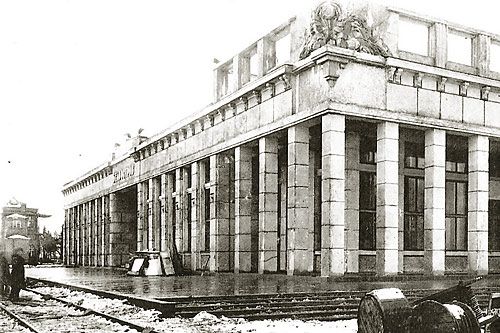

Новый вокзал в пограничном Белоострове был призван показать мощь и величие Советского Союза. Фото 1934 г.

Так писала почти восемьдесят лет назад, 14 декабря 1934 года, газета «Сталинец» об открытии нового железнодорожного вокзала в Белоострове. Первоначально оно намечалось на 3 декабря, но 1-го в Смольном был убит С. М. Киров, и торжество пришлось перенести.

Белоостров долгие годы воспринимался как пограничный пункт между Россией и Финляндией. Когда-то у ничем не примечательного деревянного вокзала Белоострова останавливались поезда не только для того, чтобы дать возможность пассажирам выпить рюмку водки в буфете, но и для тщательного досмотра багажа, поезда и самого паровоза.

Однако с постоянным увеличением количества поездов потребовался новый транспортный узел. Он начал создаваться еще перед Первой мировой войной на территории Финляндии всего в одном километре от моста через реку Сестру. Возникла новая станция Раяйоки (так финны называли Сестру, дословно – пограничная река). К концу 1917 года, как раз к получению Финляндией независимости, здесь по проекту архитектора Б. Гранхольма построили каменный вокзал. Он значительно превышал по размерам предыдущие вокзалы, построенные Гранхольмом в Озерках, Шувалове, Парголове.

После приобретения Финляндией независимости Белоостров стал полноценным пограничным пунктом. С финской стороны стоял внушительный вокзал на станции Раяйоки, и, видимо, именно его присутствие побудило советское правительство задуматься о том, что на нашей стороне должен находиться адекватный ответ. Существовавший очень скромный деревянный вокзал в Белоострове не соответствовал представлению о «северных воротах» в Советский Союз.

По мнению идеологов строительства вокзала (а одним из инициаторов был сам Киров), требовалось, чтобы он «...не только представлял собой архитектурно-художественное сооружение, но и показывал проезжающим рост, развитие и особенности района, рассказывал о крупнейших исторических и революционных событиях, происшедших в данной местности».

Проектирование вокзала поручили архитектору Андрею Степановичу Воробьеву. По воспоминаниям старожилов Белоострова, вокзал был очень красивый, двухэтажный, с мраморной облицовкой. На первом этаже находились билетные кассы, буфет и киоски с мороженым, газированной водой и газетами, на втором – ресторан.

Идеологически все сделали правильно: первое, что бросалось в глаза пассажирам подходившего из Финляндии поезда, был высеченный в камне огромный герб Советского Союза, украшавший угол здания. Главный вход вокзала и фриз украсили барельефами (авторы – известные скульпторы Н. В. Томский и М. Ф. Бабурин), рисующими счастливую жизнь советского народа и развитие промышленности СССР.

Разумеется, все, что находилось вблизи государственной границы, было основательно засекречено, поэтому изображений грандиозного вокзала в Белоострове крайне мало. И совершенно не известно, когда он был разрушен. Возможно, это произошло уже в 1941 году во время наступления финских частей на Сестрорецк и Белоостров. В вокзал могли попасть и финские, и советские снаряды. Известно, что островной форт «Первомайский» («Тотлебен»), находящийся всего в четырех километрах от Сестрорецка, активно поддерживал огнем своей артиллерии действия нашей 23-й армии.

Известный писатель Павел Лукницкий, а в те годы – военный корреспондент, писал, как 20 сентября 1941 года советские танки атаковали занятый финнами Белоостров: «Танки с исходного положения вышли в 6 ч 17 мин. (к Белоострову) двигаясь кильватерной колонной. Наши части, ворвавшись в Белоостров, вели бой на улицах. В полном одиночестве, хлюпая по лужам, я добрался до разрушенного, прогорелого Белоостровского вокзала».

А уже в 1944-м после освобождения Белоострова Лукницкий писал: «Несуществующий Белоостров: из руин его домов и фундаментов давно сделаны дзоты, доты, блиндажи... Только от вокзала остались куски, по которым можно представить себе прежние формы здания».

К началу 1950-х годов пленные немцы окончательно разобрали то, что осталось от вокзала, «отображавшего величие великой страны». Его vis-a-vis – вокзал на станции Раяйоки – также был разрушен в годы войны. И весной 1954 года началось строительство нового типового здания белоостровского вокзала, открытого в ноябре 1955 года. Постепенно о грандиозном вокзале в Белоострове забыли. Вернуть его из забвения помогли местные краеведы, активно занимающиеся изучением этого сюжета.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 239 (5365) от 19.12.2014.

Комментарии