Книги как жертвы. Какой урон культурному наследию СССР нанесли нацисты в годы войны?

Когда говорят об огромном уроне, нанесенном культурному наследию нашей страны нацистами в годы Великой Отечественной войны, чаще всего имеют в виду художественные и музейные ценности. Это, безусловно, справедливо, но в тени оказываются книжные сокровища, которым также был нанесен колоссальный ущерб. Прошло восемьдесят лет, но эти утраты в значительной степени так и не были восполнены. Оценить масштаб произошедшей культурной катастрофы позволяет проект, который осуществляет Российская национальная библиотека. Координируют работу наши сегодняшние собеседники — старший научный сотрудник РНБ кандидат филологических наук Ирина МАТВЕЕВА и главный научный сотрудник РНБ доктор педагогических наук Галина МИХЕЕВА.

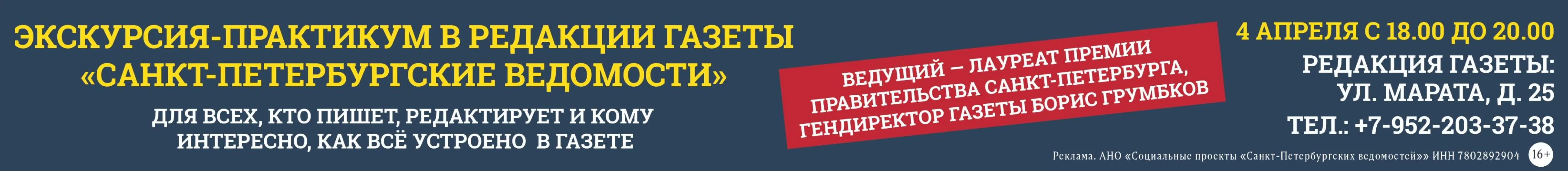

Кабинет Павла I, находившийся в одной из башен Гатчинского дворца. Слева — в 1940 году; справа — в 1944‑м, после освобождения Гатчины. Часть библиотеки удалось восстановить. РЕПРОДУКЦИЯ АВТОРА из архива Министерства культуры РФ./КОЛЛАЖ Ирины ГАБОВОЙ

— Казалось бы, что может быть проще: взять довоенные каталоги библиотек и сравнить с тем, что сегодня в них есть.

Галина МИХЕЕВА: — В том‑то и дело, что в этом едва ли не самая существенная трудность. Самое главное для возвращения книг лежит в нашем знании о потерях…

Еще в 1998 году Министерство культуры России начало издание «Сводного каталога культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны». Была поставлена задача собрать вместе все сведения о том, что потеряли российские учреждения культуры. Каталог касался прежде всего утрат крупнейших музеев и архивов, но одиннадцатый том (мне довелось быть его научным редактором) был посвящен книгам.

Том состоит из десяти частей, в которых учтено более пяти тысяч книг из библиотек Ленинградской, Новгородской, Псковской, Воронежской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Северного Кавказа. Задача — способствовать розыску и возвращению на родину утраченных произведений печати.

Так вот: когда мы только к этому приступили, оказались в очень невыгодной ситуации: у нас почти не было списков утраченных книг. Причина в том, что если многие музеи имели тиражированные каталоги своих экспонатов, изданные до войны, то библиотеки располагали только инвентарными описями и каталогами, существовавшими в единственном экземпляре. А нацисты, понимая значение этой «учетной документации», либо уничтожали ее, либо увозили. И нам было очень сложно браться за поиск, поскольку не было данных, что именно искать.

Именно по этой причине мы до сих пор не можем точно сказать, сколько книг было утрачено в результате нацистского вторжения. Но, по предварительным подсчетам, не менее 200 миллионов единиц хранения.

Ирина МАТВЕЕВА: — Нацисты хорошо понимали значение книг и библиотек. Не случайно первая государственная акция в Германии, призванная продемонстрировать приоритеты нацистов в области культуры, касалась именно печатной продукции. Речь о сожжении книг в мае 1933 года…

Что касается нашей страны, то книгохранилища стали жертвами вражеских бомбардировок уже с самых первых дней войны. А на оккупированных территориях фашисты целенаправленно грабили и уничтожали библиотеки. В Смоленске немцы устроили показательный суд над книгами пяти библиотек: огромные костры горели несколько дней.

Помимо уничтожения нацисты с чисто немецким педантизмом осуществляли планомерный вывоз книжных ценностей. Старейшие города России, в частности, Псков и Новгород, оказавшиеся в зоне оккупации уже в первые месяцы войны, стали полигоном деятельности соответствующих специальных немецких служб и подразделений.

В результате оккупации псковский музей утратил 94 % фонда (80 тысяч книг), в том числе ценнейшие памятники рукописной и старопечатной русской книги. Не меньше пострадал и Новгород: им было утрачено 75 тысяч томов.

— Оккупанты заранее знали, что им нужно?

И. М.: — Разумеется. Еще до начала Второй мировой в Германии были созданы специальные «трофейные команды». По личному указанию Гитлера была разработана секретная операция «Линц» по разграблению музеев, книгохранилищ, церквей и частных собраний. И все это ради того, чтобы в его родном городе Линце на Дунае создать музей культурных «трофеев»…

На оккупированных территориях СССР изъятие художественных и исторических памятников, в том числе книг и рукописей, проводил оперативный штаб. Его руководитель рейхсляйтер Альфред Розенберг с 17 июля 1941 года возглавлял имперское министерство по делам оккупированных областей на востоке (так называемое восточное министерство). Еще за два месяца до нападения на СССР Розенберг готовил специальные команды, разрабатывал планы вывоза культурных ценностей.

Членами этих команд были в том числе и квалифицированные искусствоведы, которые выезжали из Германии в «служебные командировки» на оккупированные территории СССР. В связи со значительным объемом перемещаемых из Ленинградской области культурных ценностей в штабе Розенберга даже образовали специальную передовую команду «Петербург».

Впрочем, у Розенберга были и «конкуренты»: на захваченных территориях действовали представители Германа Геринга, пополнявшие его коллекцию произведений искусства в Каринхалле на севере современной земли Бранденбург. В этом особо отличился батальон СС под командованием барона Эберхарда фон Кюнсберга, подчинявшегося МИД Германии. Этот батальон орудовал в полосе действующей армии и, условно говоря, имел право «первой ночи». Именно он первым вошел в Гатчину и в другие дворцовые пригороды…

Вообще в годы войны Северо-Запад оказался тем регионом, где наиболее активно действовали различные нацистские спецподразделения, занимавшиеся вывозом ценностей культуры. Как раз от их рук пострадали императорские библиотеки пригородных дворцов под Ленинградом, которые не успели эвакуировать. Нацисты вывезли многие книги из Екатерининского и Александровского дворцов в Пушкине, павловского и гатчинского музеев.

Практически полностью была похищена библиотека императрицы Александры Федоровны — супруги императора Николая I, хранившаяся в петергофском дворце «Коттедж». Экслибрис для книг этой библиотеки был выполнен выдающимся русским гравером Николаем Уткиным. Собрание насчитывало около тысячи томов, главную часть составляли «кипсеки», то есть роскошно изданные книги, отличавшиеся изысканными богатыми переплетами, множеством гравюр, ручной росписью…

Причем нацисты мотивировали свои действия «эвакуацией», даже «спасением» культурных ценностей. А иногда — «восстановлением исторической справедливости».

— Интересно, что они имели в виду?

Г. М.: — Когда фашисты захватили Воронеж, то проявили немалый интерес к библиотеке местного университета, обратив особое внимание на книги со штампами Дерптского (ныне Тартуского) университета. Они оказались в Воронеже во время Первой мировой войны, когда сюда была эвакуирована библиотека Юрьевского (Дерптского) университета.

Теперь же нацисты сделали все, дабы позиционировать себя «защитниками прибалтов», заявляя о том, что они «восстанавливают справедливость» и возвращают «перемещенные» книги законному владельцу. В апреле 1943 года в актовом зале Дерптского университета даже была проведена помпезная акция, в которой участвовали представители штаба Розенберга.

И. М.: — Возвращаясь же к нашим пригородным дворцам-музеям… Многие из них пострадали не только от «централизованного» расхищения культурных ценностей, но и просто от варварства располагавшихся в них воинских частей.

В Гатчинском дворце во время оккупации первоначально были расквартированы летчики и, по свидетельству очевидцев, ценнейшие книги из царских библиотек они просто выбрасывали из окон. Затем в Гатчинском дворце располагался штаб армии, в Большом Екатерининском в Пушкине — артиллерийский отдел СС и штабы двух войсковых соединений, в Павловском дворце — штаб одной из немецких дивизий…

Итог весьма печальный. По данным отечественных исследователей, общие книжные потери пригородных дворцов-музеев, считая и имевшиеся в них научные библиотеки, составили около 70 тысяч томов.

Но речь не только о разграблении книг, хранившихся в пригородных дворцах-музеях. Погибли фонды практически всех городских библиотек Ленинградской области, а они располагали большим количеством ценных изданий, которые после революции попали в них из реквизированных частных собраний, а также из бывших уездных библиотек.

В числе безвозвратных потерь — фонды тихвинской и лужской районных библиотек, Тихвинского межрайонного краеведческого музея, Дома-музея Римского-Корсакова в Тихвине, шлиссельбургской городской библиотеки. Практически полностью погибли сельские библиотеки Ленинградской области, которые вели свою историю от народных читален, созданных земствами еще в конце XIX века. Из фондов этих небольших библиотек, навсегда утраченных в военные годы, складывались потом многомиллионные книжные потери России…

Значительная часть вывезенного нацистами из Ленинградской области первоначально была сконцентрирована в Риге. По мере отступления вермахта награбленные ценности отправляли дальше. Так, в мае 1944 года из Риги в баварский город Лерберг были вывезены культурные ценности из Тихвина и Павловска.

— Многое ли удалось вернуть после войны?

И. М.: — Судите сами. В Павловский дворец не возвратилась примерно треть книг — около 8 тысяч экземпляров. Утраченными оказались французские и немецкие издания XVIII и начала XIX века.

Удалось отыскать часть книг, похищенных из Гатчинского дворца. Более двух с половиной тысяч томов библиотеки Павла I и императрицы Марии Федоровны обнаружили в Австрии, и в 1946 году они поступили в Центральное хранилище музейных фондов пригородных дворцов Ленинграда, созданное в 1944 году в Александровском дворце в Пушкине. В то же хранилище вернулись 6 тысяч томов, уцелевших во время пожара Гатчинского дворца-музея после оставления города немецкими войсками.

К настоящему времени имеются сведения приблизительно о 12 тысячах сохранившихся книг из библиотек Гатчинского дворца-музея. Судьба 18 тысяч томов остается неизвестной.

В 2020 году РНБ совместно с музеем-заповедником «Гатчина» издала каталог утраченных книг из библиотеки великого князя Михаила Александровича, младшего сына императора Александра III. После революционных событий февраля 1917 года он был сослан в Гатчину, а с августа 1917 года находился там под домашним арестом — до того, как в марте 1918 года был вывезен большевиками в Пермскую губернию.

Согласно инвентарным книгам за 1938 год, в бывших комнатах князя в Гатчинском дворце хранилось около 900 книг. В настоящий момент в фонде редкой книги музея-заповедника «Гатчина» находятся всего 86 томов из его собрания. Иными словами — меньше десятой части…

В последние десятилетия в пригородные дворцы иногда возвращались книги, которые во время войны были кому‑то вручены в качестве так называемого дружеского подарка. Так, бывший германский посол в Москве граф фон дер Шуленбург получил от вышеупомянутого Кюнсберга около ста роскошных немецких и французских изданий XVIII – XIX веков из библиотечных коллекций Павловского дворца. После долгих поисков и переговоров часть этих книг была найдена потомками Шуленбурга в графской библиотеке и в 2012 году передана в музей-заповедник «Павловск».

Спустя несколько лет музейщикам Великого Новгорода были возвращены семь исторических фолиантов XVIII века, похищенных немецко-фашистскими оккупантами из этого города. Самым ранним из них была «Минея Служебная» 1713 года.

Но подобные возвращения — большая редкость, да и всего лишь капля в море…

Г. М.: — Добавлю, что судьба части книг, возвращенных вскоре после окончания войны, оказалась не очень простой уже на территории нашей страны. Они попали не в те библиотеки, откуда когда‑то были изъяты, а в другие. А некоторые издания, судя по документам, были возвращены, но реально их нет.

Поэтому, чтобы вести предметный разговор о похищенных книжных ценностях и об их поиске, пришлось прежде всего задуматься о составлении перечня утрат, с которого начался наш разговор. Чтобы восстановить точную картину, потребовались очень серьезные изыскания. Были изучены фонды региональных и федеральных архивов, систематизированы трофейные архивные материалы штаба Розенберга.

Однако нюанс в том, что эти «трофейные списки» носят весьма фрагментарный характер. Сведения в них неполные, они зависят от того, кто готовил эти документы. Зачастую их составляли не только случайно привлеченные для этого представители местного населения, но и немецкие военнослужащие, не владевшие русским языком и часто вообще мало знакомые с литературой. Поэтому списки они формировали как попало, нередко искажая заглавия.

Разумеется, мы связывались с теми библиотеками, из которых книги были похищены, чтобы узнать: есть ли у них собственные списки утраченного, довоенные инвентарные описи? Как правило, выяснялось, что каких‑либо систематизированных и точных данных у них нет. Объяснялось это просто: как я уже отмечала, разоряя наши музеи, архивы и библиотеки, нацисты педантично уничтожали либо увозили учетную и другую документацию…

Мы использовали весь круг доступных справочных средств, через Интернет искали сведения об изданиях, учтенных в базах данных библиотек всех континентов. Немало важных сведений удалось получить, в частности, из каталогов консорциума крупнейших европейских библиотек. В результате нам все‑таки удалось идентифицировать подавляющее большинство утраченных изданий, которые были отражены в «трофейных списках».

— И какая картина предстала?

Г. М.: — Российская национальная библиотека, как известно, обладает едва ли не самым полным собранием всего того, что было выпущено в нашей стране, а также большой коллекцией печатных изданий, выпущенных за ее пределами. Но даже в ней нет значительного числа того, что отражено в списках потерь.

Кроме того, среди книг, вывезенных оккупантами из наших библиотек, есть те, что не учтены в настоящее время ни в одном библиографическом указателе мира. Все это значит, что целый пласт национальной культуры исчез безвозвратно, его уже никогда не восполнить и не компенсировать…

Масштабная работа по установлению и возвращению наших книжных потерь продолжается. Надеемся, что к ней не останутся равнодушными библиотекари со всей России. Не только тех регионов, которые подверглись оккупации. В библиотеки по другим адресам случайно могли попасть либо возвращенные книги, либо дублетные издания, аналогичные тем, которые мы разыскиваем. Хотелось бы призвать к конструктивному диалогу и наших зарубежных коллег.

В качестве резюме: создание общего свода потерь, понесенных российскими библиотеками в годы войны, еще очень далеко от завершения. Работы по поиску и идентификации похищенных и утраченных книжных собраний исследователям хватит еще на десятилетия.

Читайте также:

На склоне Пулковской горы. О чём рассказали экспонаты в музейной витрине особняка Румянцева?

Жареная вода, спасшая жизнь. Детство Нонны Яковлевой прошло в блокадном Ленинграде

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 34 (7856) от 26.02.2025 под заголовком «Книги как жертвы».

Комментарии