Кирхи и судьбы. Какие лютеранские храмы отреставрируют в Ленобласти?

До революции на территории нынешней Ленинградской области насчитывалось более шестидесяти лютеранских храмов, которые украшали регион, словно сказочные замки. Часть из них не сохранилась, а многие нуждаются сегодня в реставрации. О них шла речь на рабочей встрече председателя регионального комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Андрея Клементьева и епископа Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии (ЕЛЦИ) Ивана Лаптева.

Лютеранская кирха в Приозерске выглядит, как неприступный замок./ФОТО АВТОРА

Шанс на спасение

На территории современной Ленинградской области лютеране появились еще в ХVI веке, многочисленные лютеранские приходы и церкви, имеющие исторические корни, представляют сегодня особую культурную ценность. Некоторые используются по прямому назначению, в других размещаются учреждения культуры — библиотеки, музеи, выставочные залы. Но есть, к сожалению, и такие, что постепенно превращаются в руины, однако и у них есть шанс на спасение.

Один из таких объектов культурного наследия народов РФ регионального значения в Волосовском районе в конце прошлого года был безвозмездно передан в собственность Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Речь о руинированной Белой кирхе рядом с деревней Молосковицы. Здание этой лютеранской церкви финско-немецко-эстонского прихода считается самым старым в Западной Ингерманландии.

Приходская каменная церковь на четыреста человек была построена в 1632 году в период шведского правления. Материалом для нее послужил известняк, поэтому за ней закрепилось название «белая». Богослужения в этой церкви прекратились в августе 1937 года, когда ее сначала закрыли, а потом отдали под клуб. На сегодняшний день от здания сохранились наружные стены и входной портал с фрагментами отделки в готическом стиле. Развалины окружены старинным кладбищем.

Полностью восстановить кирху, конечно, не получится, тем не менее лютеране обещают привести ее в порядок. В первую очередь будет расчищена территория, где расположен храм, проведена ее консервация и противоаварийные работы. На основе церковных руин планируется создать общественное пространство для размещения арт-объектов и проведения творческих мероприятий. Будет возобновлена и духовная жизнь.

В конце 2024 года межрегиональное территориальное управление Росимущества в СПб и ЛО сняло со своего баланса, передав в собственность Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, и старинную кирху Вуоксела в окрестностях поселка Ромашки Приозерского района. Эта церковь была построена в 1928 – 1929 годах по проекту архитектора Илмари Лауниса и долгое время находилась в запустении. Здание требует основательного восстановления, после чего в кирхе возобновят проведение богослужений и других духовных мероприятий. Кроме того, это религиозное сооружение должно стать частью познавательного арт-христианского пространства по мотивам библейских сюжетов «Парк Библии», которое планируют построить к 2029 году. Концепция проекта предполагает проведение разнообразных мероприятий (фестивалей, лекций, мастер-классов).

Не так давно в собственность ЕЛЦИ перешла и заброшенная кирха Вуоксенранта у поселка Озерское в Выборгском районе. Здание этой кирхи было построено в стиле конструктивизма по проекту архитектора Вяйне Кейнянена предположительно в 1935 году. В 1950‑х она пострадала от пожара и долгое время была заброшена, сейчас там ведутся восстановительные работы.

Духовные песни под гитару

Немного другая судьба у евангелическо-лютеранской церкви Святого Георгия в деревне Колбино Всеволожского района. В сентябре этого года кирха отметит 33‑летие со дня освящения. Автор проекта здания в стиле минимализма-модернизма архитектор Пентти Кярки, а строили храм в форме ковчега как финские, так и русские рабочие и прихожане. В интерьере использованы символичные элементы, характерные для ижорской культуры. Например, потолочные балки в виде узоров, которыми ижоры украшали свои избы. Алтарный витраж с библейским сюжетом выполнен местным живописцем Александром Икко. Интересно, что художник оставил свое имя не внизу картины, как это принято, а на одном из гвоздей, которыми Иисус прибит к кресту, — знак того, что Спаситель был распят и за его грехи.

В церкви Святого Георгия в деревне Колбино хранятся уникальные артефакты, рассказывающие об истории этого места./ ФОТО АВТОРА

В церкви есть небольшой музей, где хранятся артефакты, обнаруженные в этих местах и связанные с историей общины: старинные библии и катехизисы, каменная плита и могильные ингерманландские кресты, сделанные из металлических ободов колес. Рядом с церковью открыт Теологический институт Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. «Это место и церковь имеют давнюю историю, — уточняет настоятель прихода Евангелическо-лютеранской церкви в деревне Колбино Иван Хуттер. — Точная дата основания Колтушского лютеранского прихода неизвестна. Тем не менее, согласно сохранившимся сведениям, он существовал уже в 1628 году».

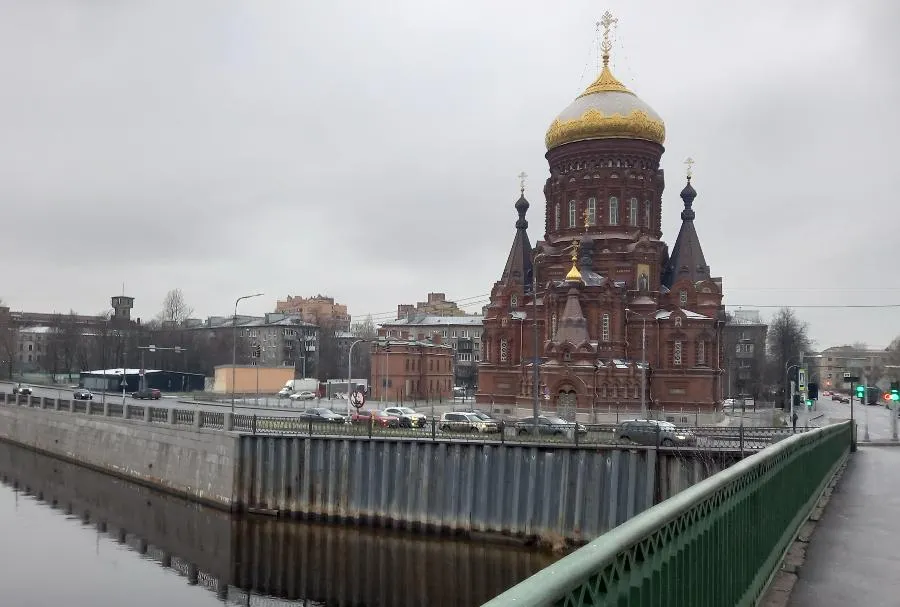

В Богоявленском храме на Гутуевском острове продолжается реставрация внутреннего убранства

В Богоявленском храме на Гутуевском острове продолжается реставрация внутреннего убранстваНастоящее здание церкви — четвертое. Самое первое сгорело во время Северной войны. Возможно, что после этого церковь была построена в деревне Кирполе (в переводе с финского «поле при кирхе»), но и она сгорела. В 1768 году вблизи деревни Колбино вновь была возведена деревянная церковь, освященная во имя Святого Георгия, так как средства на ее строительство выделил князь Григорий Потемкин, в чье владение входили Колтуши. В 1855 году число прихожан этой кирхи составляло 5349 человек, а после революции 1917 года — более девяти тысяч человек, почти все местное население.

«В первые годы советской власти ингерманландские финны в этих местах жили благополучно, в их семьях было много детей, — рассказывает Иван Иванович. — Однако после 1928 года финское население Ингерманландии стали воспринимать как политически неблагонадежное — их школы, церкви, печатные издания упразднялись. В 1939 году приход закрыли, но поскольку люди продолжали собираться около церкви, ее разобрали. В тот темный период богослужения проводились на местном кладбище. Многие священнослужители и прихожане были арестованы или сосланы в Сибирь. После 1957 года люди стали возвращаться в родные места. А в период перестройки у лютеранской церкви в России начался период возрождения. Для Колтушей это было актуально, поскольку в то время там проживали очень много финнов-ингерманландцев: в начале 1990‑х в местных маршрутках из области в Петербург была слышна финская речь и даже администрация вела производство на финском языке». Иван Хуттер сам ингерманландский финн. В 1991 году он вернулся в родные места из армии и принял активное участие в строительстве Колтушской церкви. Одновременно с этим посещал духовные собрания и богослужения в возрождающейся общине, потом учился на диаконских курсах и уже в 1993 году был рукоположен в диаконы и призван на служение в Колтушскую общину.

Службы в храме идут на двух языках — русском и финском, специально предусмотрена двухместная кафедра — для пастора и переводчика. Правда, в последнее время говорящих на финском языке практически не осталось. Кроме богослужений в храме проходят библейские занятия, экскурсии и концерты органной классической музыки, выступают хоровые и инструментальные коллективы.

«Как и раньше, мы соблюдаем наши традиции, отмечаем праздники, в том числе День Иоанна Крестителя (Юханнус), во время которого надеваем национальные костюмы, жарим сосиски на углях праздничного костра, поем под гитару духовные песни», — делится Иван Хуттер. Он, между прочим, еще и настоятель юкковского евангелическо-лютеранского прихода «Хаапакангас» (в переводе с финского «Осиновая Роща») во Всеволожском районе. Эта необычная деревянная церковь в виде финской избы с колокольней на крыше была построена в Юкках по проекту инженера Аарно Виитанена в 1996 году на старинном фундаменте утраченного храма. Сейчас в ней газовое отопление (раньше было печное), есть даже сауна. В кирхе хранится уникальный алтарный крест, созданный из гвоздей, оставшихся после пожара старой церкви.

У скального холма

Отлично сохранилось и здание кирхи в поселке Мельниково Приозерского района. Ее каменную версию в 1912 году построили по проекту архитектора Йозефа Стенбека, на месте первых трех деревянных церквей, которые сгорели. В былые времена, когда в этой кирхе собирались прихожане, звон колоколов разливался по окрестностям. Внутреннее убранство освещали пять красивейших люстр. Звучал орган. С 1970 года в культовом сооружении располагается местный Дом культуры. Внутри был проведен ремонт, сделана новая крыша. Облагорожена территория вокруг здания — там посадили дубы, липы, кедры, разбили яблоневый сад. Вокруг скального холма, на котором возвышается кирха, построили удобную дорожку. В Доме культуры организована выставка, посвященная истории Мельникова и самой кирхе, а его сотрудники проводят тематические экскурсии и мечтают об органе, чтобы можно было проводить музыкальные вечера (родной орган был вывезен в Финляндию в 1944 году). Передача кирхи лютеранской общине не планируется.

В здании кирхи в поселке Мельниково сегодня находится Дом культуры./ФОТО АВТОРА

Остается добавить, что не так давно с целью сохранения исторического наследия и памяти предыдущих поколений был реализован проект «Открытая кирха», который объединил 25 евангелическо-лютеранских исторических приходов на территории Ленинградской области и Петербурга. В ходе его реализации возле каждой кирхи были установлены информационные стенды с материалами, рассказывающими об истории церкви, ее прихожанах, культурном статусе объекта. На стендах размещен QR-код, он выводит на ресурс познавательной интерактивной карты региона с обозначением всех действующих и руинированных кирх и подробной информацией о них.

Читайте также:

Булыжная дорога к храму. Обособленность района повлияла на появление крупных кладбищ

Кто спасёт доминанту Сестрорецка? Объект культурного наследия будет отреставрирован

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 61 (7883) от 07.04.2025 под заголовком «Кирхи и судьбы».

Комментарии